つるし柿

2017年11月13日

「柿」の美味しい時期です。

購買意欲が増してしまいます。

木の枝からちぎったばかりの「柿」を通年味わうことは叶いません。

完熟して柔らかくなるのも案外早いので、買い置きができません。

「期間限定の食べ物」というわけで、食い意地に磨きがかかります。

友が「明日は雨になるから、今日中につるし柿を作る。」と言うので、遊びがてら手伝いました。

つるし柿は、子どもの頃祖父と一緒に作りました。

柿の皮を途切らすことなく、最後まで続けてむき終えるとうれしかったものです。

高級品でも、珍味でもなく、素朴な味わいの「柿」が好きな一因には、郷愁があるかもしれません。

遠い昔の祖父と過ごした時間に気持ちがひかれるのです。

イチョウ(銀杏)

2017年11月12日

車を走らせていると、国道沿いの3本のイチョウの黄葉が目に飛び込んできました。

先月の2度の台風時に、我が家の木々の葉はたくさん散ったのですが、こちらのイチョウの葉も散ったようです。

下から見上げると、こんもりとして葉が重なっていたら、陽の光は差し込んではこないのでしょうが、葉と葉の間から差し込んできます。

晴々とした青い空に、昼の白い三日月、黄色いイチョウの取り合わせはとても美しく、車を降りてしばしその自然の中に身を置きました。

小春日和のうららかな一日です。

音楽を聴く

2017年11月5日

便利なもので、クラシック音楽を聴きたくなったら、パソコンやスマホ、インターネットに繋がれたテレビでいつでも手軽に聴くことができます。

朝の目覚めに、活動する昼に、作業用やリラックスしたい時に、等々、様々な用途に合わせた曲がまとまって選ばれていて、クラッシック音楽に精通していなくても、聞きたい曲にたどりつけます。

文化プラザかるぽーとで行われた土佐中・高等学校の定期演奏会に行きました。

媒体を通した録音物ではなく、生で聴く演奏は臨場感が違います。ピアノと弦楽器による演奏です。

音楽を聴くと、楽しんだり、癒されたりするのは、演奏されてる方の日々の努力と気持ちが結実されて、奏でる楽器に表れるからなのでしょうね。

今夜作業しながら流すBGMは弦楽四重奏の曲です。

大塚国際美術館

2017年10月31日

徳島県鳴門市にある、大塚国際美術館に行きました。

展示されている作品全てがレプリカですが、世界中の名画を1か所で鑑賞できることにすごい価値を感じます。

パンフレットの1ページ目に「古代壁画から世界25ヶ国・190余の美術館が所蔵する現代絵画まで至宝の西洋名画を原寸大で1,000余点」と記載されているように、美術の教科書や名画の本で見た作品が目の前にあるのです。

古代遺跡や教会等の壁画を環境空間ごとに立体展示した環境展示、古代から現代までの西洋美術の系統展示を、歩いて順番にたどって鑑賞するので、美術史の変遷が「見える化」されました。

「~あやしい絵~名画の怪」のイベントが行われており、怪画と位置付けた絵画に解説がつけられています。

他者のブレインストーミングを共有した気分でした。

美術館なのに、写真を撮っても良いし、触ることもできるハードルの低さが心地よく、鑑賞ルート4キロメートルは、1日ではなく2日がかりで楽しみたいなと感じつつ、美術館を後にしました。

断捨離はタイムマシン

2017年10月9日

断捨離の一環で、もう何年も触っていない、車庫の棚に積んでいる数々の箱を整理しました。

品物の上部に古新聞を載せた箱がありました。

昭和61年(1986年)の新聞でした。

31年も前のものです。

中曽根首相がカナダを訪問される記事や、ソ連のゴルバチョフ共産党書記長、金丸幹事長、竹下蔵相、小沢一郎自治相のお名前などが紙上に載っています。

現在でもご健在の方やお亡くなりになられている方、崩壊する前の「ソ連」の国名に時間の流れを感じます。

当時の私はどこでどのように過ごしていたのかと、全国紙の新聞に掲載されている地域の広告を見ながら時間がさかのぼります。

断捨離がタイムマシンとなった一日でした。

高知国際中学校・高等学校 第2回学校説明会

2017年10月2日

「高知県立高知国際中学校 ・高等学校 第2回学校説明会」が、10月1日(日)、高知県立高知西高等学校で開催されました。

一条校でIB教育を行っている学校20校の内、MYP認定校は5校のみで、高知国際中学校は、全国で3例目の国公立校になる。教員は、IB校(東京学芸大学附属国際中等教育学校)で1~2年の指導経験者、IB認定の教員養成大学院修了者が授業を担当する。生徒が主体的に探究する力をつける授業を行う。ICT(情報通信技術)の活用で、学校と家庭学習を一貫して行っていきたい。

などの説明がありました。

高知で初めてのIBを導入する学校の開校に向けて、着々と、指導者の育成が進んでいるのだなと実感できました。

台風一過

2017年09月18日

3連休に日本列島縦断をした台風18号が温帯低気圧に変わりました。

台風一過の家周りは、カイヅカイブキやロウバイやヤマボウシなどの木々の葉が、さんざん飛び散っていました。

台風の目に入っていたのか、激しい風雨の時間は短く、静かに通り過ぎ去った気がします。

今回も台風に備えて、家周りのスダレをはずし、物干し竿を下ろして固定し、花鉢を取り込みました。

テレビで刻々と報道される台風の進行状況と、自宅で虫の声が聞こえ、無風雨で静かな状況を比べながら、これから風雨が強まるのだろうと固唾を呑んでいました。

日本では豪雨により、いまだに復興途中で仮設住宅で暮らしている方もいらっしゃるし、アメリカのテキサス州やフロリダ州ではハリケーンの被害があったばかりです。

自然災害の猛威は、備えをしていても、微々たることしかできないなと思わさせられます。

毎回、大した影響がないように祈るのみです。

木々が倒れず、風よけになってくれてよかったと、せっせと家周りを片付けました。

個性

2017年09月17日

課題エッセイの「問い」に「『個性』って何?」というのがあります。

「好きな動物」や「好きな食べ物」などの具体的な概念とは違い、抽象的な概念でのエッセイなので、生徒さんが「むずかしいなあ。」と頭をひねりながら、自分の考えを書いています。

「個性」に関してたった一つの正解があるわけではないので、「個性」について定義することから始めます。

定義に基づき、自分のアイデアをだし、段落を構成していきます。

自由な発想で完成したエッセイは、その人だけの独特のもので、まさに「個性」の表れたエッセイになっています。

高知大丸で開催されている「藤島清治版画展 光のメルヘン」を鑑賞しながら、生徒さんたちが書いた「個性」のエッセイを思い出したことでした。

プラス・マイナス

2017年09月2日

イタリアのアーティスト、ブルーノムナーリの「プラス・マイナス(つけたりとったり)カード」がおもしろいのです。

72枚のカードを使った遊びです。そのうち48枚は透明なシートに、人、木、動物、乗り物などのいろんな絵の素材が描かれています。それらの透明シートを重ねて、色々な絵を作ります。

重ねたり、差し替えたりしているうちに、物語が生まれます。

重ねて作り上げた絵で、生徒さんに「お話」を発表してもらいます。

雨の降り方も、「ザーザー」や「パラパラ」と使い分けて話してくれますので、どの程度の雨なのか、聞き手も想像できます。

「木の描かれたカードを重ねれば、森ができあがります。森の上に雨、太陽や月、空を飛ぶ鳥たち、散歩する犬のカードなどを重ねていくと、どんどん場面が変わっていきます。」と解説書に書かれています。

想像力が広がる、子どもだけでなく、大人も楽しめるカードです。

2学期スタート

2017年09月1日

暦が8月から9月になったとたん、朝夕が涼しくなりました。

肌に当たる空気が熱を持たず、程よい心地です。

宿題を計画的にやり終えた、読書感想文を四苦八苦しながら一生懸命書き上げた、旅行が楽しかった・・・

思い思いの夏休みを過ごした生徒さんたちの2学期が始まりました。

運動会、修学旅行、音楽会など、学校や学年により、取り組む行事は違いますが、皆さん、それぞれ協力して、元気に取り組んでくださいね。

大長ナス(茄子)

2017年08月10日

近くのスーパーマーケットで「大長ナス」を買いました。

一年を通しても、夏のこの時期に数回売られているだけの、限定品感覚のナスです。

通常売られているナスに比べ、色艶がみずみずしくて、中身も柔らかいです。

長さも30cm以上ありそうです。

煮る、焼く、蒸す、炒める、揚げる。

ナスは、どんなふうに調理してもおいしいのですが、「大長ナス」は塩もみが一番です。

忙しくて時間がないときでも、すぐに簡単に作れます。

塩もみして鰹節を乗せ、ポン酢をかけて、熱いご飯とともにいただきます。

青じそ、ミョウガを刻んで混ぜたりもします。

新鮮な「大長ナス」を、今夏も食すことができました。

「第2回夏休み作文教室」実施報告

2017年08月7日

8月5日(土)、高知県民文化ホール・第6多目的室において「第2回夏休み作文教室」を開催しました。

午前、午後併せて200名近いご参加をいただきました。

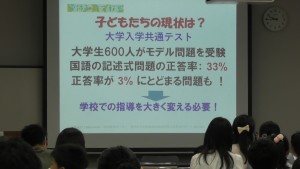

第1部の、「今からの子どもに求められる書く技術」のセミナーでは、2020年度から大学入試が変わることや、大学入学共通テストの記述式モデル問題の正答率が33%であったことなど、これからますます「書く力」の習得が求められていく話がされました。

第2部の作文指導では、「わたしの好きなマンガ・アニメ」でエッセイを、保護者にも書いていただきました。

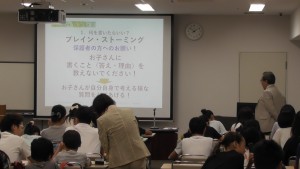

ブレインストーミングでアイデアを出し、アウトラインでアイデアを整理して3つの理由と、それらの説明を簡潔にアウトラインで表し、最後に完成された文章で仕上げます。

好きなマンガ・アニメに、「ドラえもん」を選ぶ生徒さんが多かったですが、アイデア、視点はまさに十人十色、「みんな違ってみんないい」でした。

「文豪スレイドックス」「ウィード」「僕のヒーローアカデミア」「ちはやふる」「こっち向いて!みい子」「小公女セーラ」「ミニオンズ」「トムとジェリー」「鋼の錬金術師」「名探偵コナン」「カーズ」などなど、たくさんの作品について各自が書いたことをお子様たちに発表してもらいました。

・あまり作文が好きではなくて、どうやって書いたらいいか分からなかったけど、今日は分かりやすかったからよかった。

・ブレインストーミングを使って、エッセイの書き方を知ることができた。

・むずかしかったけど、楽しかった。

・いろんな人の意見が知れたから良かった。

・みんながどう思っているのかわかったからよかった。

と、それぞれに、感じたことをアンケートに書いてくれました。

アンケート用紙最後に「この授業が、あなたの作文・小論文を書く時の助けになることを願います。」との一文を添えていましたが、これに対し、「もちろんです。役立てます。天才になります。」と書いてくれた生徒さんがいて、思わず笑みがこぼれ、心がほんわかしました。

ああ、この屈託のなさが、素直さが、豊かな発想力を形成するのに役立つのだろうなと感じたことでした。

ご参加ありがとうございました。

ご参加された皆さまに、少しでも有益な時間を提供できたのであれば幸いです。

オープンエンドの「問い」

2017年07月23日

当塾は、オープンエンドの「問い」を基本としています。

「正解」がないため思考の旅路に終点がありません。

オープンエンドの「問い」は、自分の考えを持ち、それを相手に分かりやすく伝えるトレーニングに最適です。

入試等で出される「問い」は、正解がある「問い」がほとんどです。

クローズドエンドの「問い」です。

タキソノミーで言えば、「知識」と「理解」の定着度を見る「問い」になります。

生徒さんたちが喜んだ「問い」に、「これは何でしょう?どのように役立てますか?」というのがあります。

生徒さんに馴染みのない、ある「物」を見せて、思いつくことを書いてもらいます。

本来の用途がわからないまま、自分ならどのように役立てるのか、想像豊かに考え、提案するのです。

「問い」作りは、結構難しく、時間がかかります。

それでも、生徒さんが、目をキラキラさせて、「ああだ、こうだ」とブレインストーミングする様を見るのは楽しく、今日もオープンエンドの『問い』作りに精を出しています。

グループ・ブレインストーミング

2017年07月8日

生徒さんは、1人1人が、違う「課題エッセイ」に取り組むのが、いつもの授業風景です。

ある日、小学中学年、小学高学年、中学生と、複数学年で、同一課題エッセイに取り組んでもらいました。

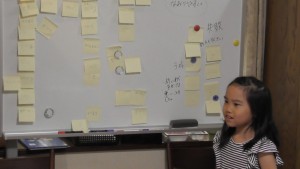

各自がブレインストーミングをします。

付箋紙にアイデアをどんどん書き出していきます。

付箋紙1枚には1つのアイデアだけ書きます。

ホワイトボードに、それらを貼り付けていきます。

全体を皆で見渡して、同じ意味合いを持つものをまとめて、グループ分けを行います。

それぞれのグループに名前をつけます。

もう一度全体を見て、小グループを更にまとめて、大きなグループにまとめていきます。

同じものを見ながら、意見を言いながら仲間分けするので、一方通行ではなく、双方向でのやりとりができ、お互いの気持ちに時間のずれが生じません。

グルーピングをして、分類(分けること)ができたら、文章にしていきます。

大きなグループになったものに優先順位をつけて、アウトラインを各自が書いていきます。

グループでブレインストーミングを行うと、自分では考えもしなかったアイデアが他者の視点から出されていて、新しい発見ができます。

自分のアイデアと他者のアイデアの融合で、多様な視点で捉えた文章が生まれてきます。

生徒さんたちは、「『問い』が難しい。」と言いながらも、しっかり自分の意見を出して、授業を楽しんでくれました。

梼原学園9年生(中学3年生)、エッセイの授業を体験

2017年06月16日

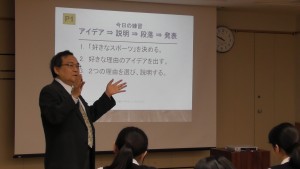

梼原学園で、9年生(中学3年生)が、「好きなスポーツ」の『課題』で、エッセイの体験授業に取り組みました。

エッセイは、「自分の意見を相手にわかりやすく伝える文章」です。

『段落の冒頭に、自分の主張や考えを書きます。続けて、その主張や考えを支持する文を書きます。

1つの段落は1つの考えについてだけ書きます』と、エッセイの構造を学んで、ブレインストーミングの開始です。

「達成感があるから」「かっこいいから」「楽しいから」など、思い思いのバブルを書いていきます。

「どんな達成感?」「どんふうにかっこいいの?」「なぜ楽しいの?」

相手にわかりやすく伝えるために、生徒さんたちが、具体的な説明を加えていきます。

友達の発表を聞いて、皆が拍手をします。

同じ『課題』でも、表現の切り口が違います。

「みんな違って、みんないい」の世界が繰り広げられています。

他者の意見を聞くことは、多面的視点で考えられる力をつけるのに有効です。

2時間続けての授業でしたが、休憩時間も休むことなく、考え続けていました。

素直で、一生懸命で、気持ちの良い生徒さんたちの姿でした。

梼原学園5年生、エッセイの授業を体験

2017年06月15日

梼原学園(梼原町立 梼原小中学校)で、5年生がエッセイの授業を体験しました。

梼原町教育委員会・梼原学園・HOTS教育センターが連携することで、この取り組みは実現しました。

「作文は苦手」と言っていた生徒さんたちからも、エッセイを書き終えた後は、「また、書きたい。」「どう書いて、何を書くのかわかったから、自信がついた。」などの、頼もしい声を聞くことができました。

ブレインストーミングに手間取る友達に声掛けしたり、こちらの問いかけに素直に応じたりと、2時間の授業を楽しんでいました。

1人1人発想が違うので、友だちの発表を聞くことで他者の視点を知ることができます。

自分の考えに広がりが生まれます。

梼原学園の生徒さんたちの取り組み姿勢は見事でした。

ビワ(枇杷)

2017年06月13日

スーパーや八百屋さんで、「ビワ」が並んでいます。

年中あるものではなく、季節物のオレンジ色で楕円形の形を見ると、今年も「夏」がやってくるのだと感じます。

うれしいことに、この2週間で3度、それぞれ違う方からビワをいただきました。

道具を使わなくても簡単に手で皮を剥ぐことができます。

スイカと違い、種が大きくて中央に集中しているので、果肉が食べやすいです。

ケーキやおまんじゅうのような甘さではない、素朴な甘さも魅力です。

タイミングよく、時間差でいただいたので、長い時間味わうことができました。

「ビワ」は「となりのトトロ」の風景に良く似合うと思うのです。

童謡「びわ」

作詞:まどみちお 作曲:磯部俶

びわはやさしい 木の実だから

だっこしあって うれている

うすい虹ある ろばさんの

お耳みたいな 葉のかげに

びわは静かな 木の実だから

お日にぬるんで うれている

ママといただく やぎさんの

お乳よりかも まだあまく

梅ジュース

2017年06月7日

友が「青梅」を届けてくれました。

洗って乾かし、へたをとり、下準備万端の状態で渡してくれました。

保存瓶を熱湯と焼酎で消毒をして、氷砂糖を買いに行き、黒酢を投入して、「梅ジュース」の仕込みが簡単に完了です。

ネットに書かれている、疲労回復・肥満防止・整腸作用・美肌効果等々の梅ジュースの効能を見ると、顔が緩んでしまいます。

数日前に「ラッキョウ」をつけたばかりなので、その隣に梅ジュースを置きました。

瓶を揺する日課の楽しさが、倍増です。

今日、高知は梅雨入りしました。

梅雨が明けると、厚さが本番に、そして梅ジュースの出番も本番になります。

ブルーベリー

2017年05月31日

ブルーベリーを2鉢育てています。

葉っぱが、あちこち虫食い状態になっています。

8年目で初めての出来事でした。

バッタにしては時季が早いような、かといって蛾の幼虫やナメクジではないような。

しばし、眺めていると、ハチ?が飛んできて、あっという間に、柔らかな緑の葉っぱを丸く切り取って、運んで行きました。

カミキリバチというのでしょうか?

ミツバチでもアシナガバチでもないハチの仕業でした。

職人芸だと思わず感心しました。

ブルーベリーの実に影響が出ないことを祈るのみです。

ふきのとう

2017年05月19日

新玉ねぎにクレソン、春の恵みはまだまだ、毎日の食卓を贅沢にさせてくれています。

庭では、エゴノキの下に顔を出し、春の到来を真っ先に告げてくれた「ふきのとう」が、立派な「ふき」になって生い茂っています。

それらを摘み取り、ゆがき、筋を取り、「ふきの煮物」を作って、贅沢な食卓の一品に加えました。

「ふきのとう」の花には、黄色のおすふきと白のめすふきがあり、それぞれの役目があること、土の下でくりひろげられる地下茎の仕事のことを、甲斐信枝さんが「ふきのとう」の絵本で書いています。

「ふき」は地上にはなくなりましたが、地下では地下茎が、来年にむけてしっかり仕事をしています。

たくさんの「ふきのとう」が、来年も見られることでしょう。

最近の投稿

歳時記

HOTS教育

アーカイブ

- 7月 2025

- 6月 2025

- 5月 2025

- 4月 2025

- 3月 2025

- 2月 2025

- 1月 2025

- 12月 2024

- 11月 2024

- 10月 2024

- 9月 2024

- 8月 2024

- 7月 2024

- 6月 2024

- 5月 2024

- 4月 2024

- 3月 2024

- 2月 2024

- 1月 2024

- 12月 2023

- 11月 2023

- 10月 2023

- 9月 2023

- 8月 2023

- 7月 2023

- 6月 2023

- 5月 2023

- 4月 2023

- 3月 2023

- 2月 2023

- 1月 2023

- 12月 2022

- 11月 2022

- 10月 2022

- 9月 2022

- 8月 2022

- 7月 2022

- 6月 2022

- 5月 2022

- 4月 2022

- 3月 2022

- 2月 2022

- 1月 2022

- 12月 2021

- 11月 2021

- 10月 2021

- 9月 2021

- 8月 2021

- 7月 2021

- 6月 2021

- 5月 2021

- 4月 2021

- 3月 2021

- 2月 2021

- 1月 2021

- 12月 2020

- 11月 2020

- 10月 2020

- 9月 2020

- 8月 2020

- 7月 2020

- 6月 2020

- 5月 2020

- 4月 2020

- 3月 2020

- 2月 2020

- 1月 2020

- 12月 2019

- 11月 2019

- 10月 2019

- 9月 2019

- 8月 2019

- 7月 2019

- 6月 2019

- 5月 2019

- 4月 2019

- 3月 2019

- 2月 2019

- 1月 2019

- 12月 2018

- 11月 2018

- 10月 2018

- 9月 2018

- 8月 2018

- 7月 2018

- 6月 2018

- 5月 2018

- 4月 2018

- 3月 2018

- 2月 2018

- 1月 2018

- 12月 2017

- 11月 2017

- 10月 2017

- 9月 2017

- 8月 2017

- 7月 2017

- 6月 2017

- 5月 2017

- 4月 2017

- 3月 2017

- 2月 2017

- 1月 2017

- 12月 2016

- 11月 2016

- 10月 2016

- 9月 2016

- 8月 2016

- 7月 2016

- 6月 2016

- 5月 2016

- 4月 2016

- ホッツ スタディハウス 高知

- Tel.088-831-2089

- 〒780-8040 高知市神田853-16

- E-mail:kochi@ehots.jp